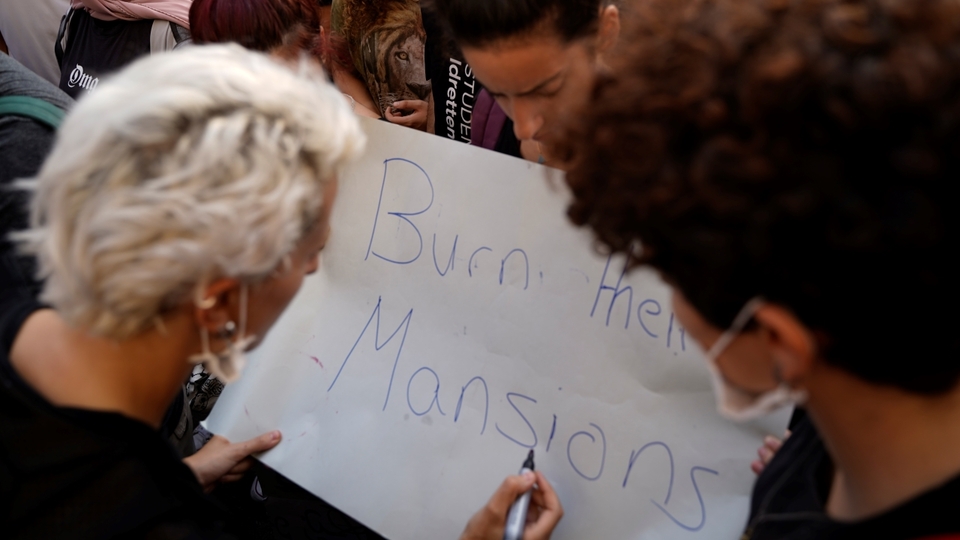

تضامن العمال، إعادة توزيع الثروات، والحماية الاجتماعية الشاملة... شعارات النضال ضد الخسائر الممنهجة

يقود نبيل عبدو، الخبير في استشارات السياسات لدى منظمة أوكسفام في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أنشطة المنظمة المتعلقة بمكافحة عدم المساواة في المنطقة. وهو أيضا باحث متخصص في سياسات التقشف، والاتحادات والحركات العمالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والاقتصاد غير الرسمي، والسياسات المالية والاجتماعية الاقتصادية. استلهمنا حوارنا معه من تقرير أوكسفام لعام ٢٠٢٠ المعنون بـ "من أجل عقد من الأمل بدل التقشف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، والذي قامت من خلاله المنظمة بجمع وتحليل بيانات حول نمو ثروة مليارديرات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ما بين شهري آذار وآب ٢٠٢٠، إلى جانب تقديم حلول لعدم المساواة كان من الممكن أن تساعد على تحقيفها هذه الثروات، لكنها لم تفعل. ناقشنا في حوارنا المسببات الجذرية لعدم المساواة الاقتصادية، واقتصاد لبنان السياسي خلال فترة ما بعد الحرب، والتبعات الاقتصادية والصحية للجائحة – وخاصة على النساء، ومجتمعات المهاجرين والمهاجرات، واللاجئين واللاجئات – وبرامج الحماية الاجتماعية في لبنان.

تم إجراء هذه المقابلة في ٦ شباط ٢٠٢١، وتم تحريرها وتلخيصها بهدف الوضوح من قبل سينتيا عيسى.

أود أن أبدأ حوارنا بسؤالك عن الأسباب الجذرية لعدم المساواة في المنطقة بشكل عام وفي لبنان بشكل خاص. تقرير أوكسفام من آب الماضي بعنوان "من أجل عقد من الأمل بدل التقشف في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" كشف أن أصحاب المليارات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا جمعوا ١٠ مليار دولار منذ بداية الجائحة، فيما غرق أكثر من ٥٠ بالمئة من الشعب اللبناني في الفقر. قد يبدو أن انعدام المساواة هذا قد ظهر فجأة، لكن كيف يمكنك توضّيح بروزه؟

انعدام المساواة في لبنان مزمن بشكل أو بآخر. فهو متأصل في الاقتصاد وفي طريقة إعادة هيكلته ما بعد الحرب. أعتقد أن ما نشهده حاليًا مهول ولا يمكن الإفلات منه. في حين تبنت معظم الدول في كل من العالم النامي والدول الأغنى نموذج نمو تقوده الدولة مبني على الحماية الاجتماعية، كان اقتصاد لبنان اقتصاد عدم تدخل ويمضي قدماً نحو النيوليبرالية. كانت الإصلاحات الأولى متعلقة بالضرائب وجاءت لتتناغم مع الإصلاحات الضريبية عالميا في آخر ٢٠ أو ٣٠ سنة، أي فكرة تخفيض الضرائب لجذب الاستثمارات ورؤوس الأموال الأجنبية.

بين عامي ١٩٩٤ و٢٠١٠، شكلت إيرادات الضرائب ٩٧ بالمئة من خدمة الدين العام. مجموع أموال دافعي الضرائب ذهب لتسديد الدين، أي ذهب للبنوك.

كان لدينا قبل الحرب ما يشبه النظام الضريبي التصاعدي بضرائب تصاعدية على أرباح الشركات واقتطاع من المدخول (ضرائب الدخل). ثم تم تطبيق الإصلاحات التي خفضت الضرائب على الفئات الأعلى دخلًا وأبقت على التصاعدية على الأفراد ذوي الدخل المتوسط والمتدني، مما أدى إلى عبء ضريبي تنازلي، لا تصاعدي، أعفى العقارات وإيرادات الفوائد من الضرائب. لكن مع انحسار الضرائب بشكل كبير، ظلت الدولة بحاجة إلى الإيرادات لإعادة البناء، ولذلك لجأت للأسواق الدولية لتمويل إعادة الإعمار وحصلت على قروض وسندات بفائدة عالية. بين عامي ١٩٩٤ و٢٠١٠، على سبيل المثال، شكلت إيرادات الضرائب ٩٧ بالمئة من خدمة الدين العام، مما يعني على أرض الواقع أن مجموع أموال دافعي الضرائب ذهب لتسديد الدين، أي ذهب للبنوك. قامت الحكومة التي تستنزف الإيرادات العامة بتكديس أموال دافعي الضرائب في البنوك، مما زاد من أرباحها التي لم تكن خاضعة للضريبة . إلى جانب الإصلاحات الضريبية، دمرت الطبقة الحاكمة ما تبقى من الصناعة وغيرها من قطاعات الاقتصاد الحقيقية التي تنتج سلعًا وخدمات. لقد حرموا البلد من فرصة بناء نوع من البنية التحتية التي تدعم اقتصادًا منتجًا قادراً على خلق فرص عمل حقيقية. في المقابل جرى تشجيع انتعاش العقارات، وحتى قبل الانهيار، كان معظم عمالنا مندرجين في القطاع غير الرسمي. عندما يتم تشجيع القطاع المصرفي والقطاع العقاري – وهما قطاعان غير قابلين للتداول – فالنتيجة هي التضخم. ولهذا فإن الأسعار في القطاعات غير القابلة للتداول، مثل التعليم، والعقار، والصحة، تستمر بالارتفاع، وينتج عن ذلك أن يدفع الناس أكثر مقابل الخدمات الأساسية. كل هذا كان شكلًا من الإفقار غير المباشر، وكله من أجل الإبقاء على سعر الصرف ثابتًا.

الشكل ١. صافي إجمالي الدين العام على مدى السنوات

المصدر: كريم مرهج، مصدر عام. بيانات مجمّعة من موقع مصرف لبنان.

ما هي التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية الإجمالية للجائحة في لبنان، خاصة على النساء، والمهاجرين والمهاجرات، واللاجئين واللاجئات؟

وضع اللاجئين فيما يتعلق بالفيروس في لبنان ليس استثنائيًا. كلنا نعلم أن الجائحة تنتشر بسرعة في الأماكن المكتظة حيث البنية التحتية والمياه النظيفة محدودتان، فهذه الظروف تؤثر على اللاجئين من سكان المخيمات أو التجمعات السكانية في كل مكان. نعلم كذلك أن الكثير من اللاجئين يواجهون قيودًا أو أنهم غير قادرين على توفير سكن مقبول. تؤثر هذه العوامل بشكل حاد على مستويات العدوى والوفيات في مجتمعات اللاجئين بشكل عام وفي كل مكان. المشكلة في لبنان، تحديدًا، ليست الفيروس – ربما يفضل أن نقول إن الفيروس ليس المشكلة الوحيدة – فاللامساواة مشكلة أساسية. يميل الفيروس للانتشار في ظل انعدام المساواة، واللاجئون وغيرهم يعانون من هذا الانعدام. يفرض الإغلاق العام قيودًا على الحركة، لكن هذه القيود تتفاقم لدى اللاجئين الذين يقلقون أساسًا من التعامل مع قوى الأمن الداخلي أو الحاجة للتوقف عند الحواجز. هنالك أيضًا مسألة فقدان الدخل الذي يرافق محدودية التنقل، فمن بين اللاجئين الذين يعملون في وظائف، يرتبط معظمهم بالاقتصاد غير الرسمي ويحصلون على أجورهم يوميًا، وهم بالتالي قد خسروا مع الإغلاق العام دخلًا أساسيًا. يعتمد البعض أيضًا على المساعدات من المنظمات الدولية أو الوكالات بدلًا من الدعم الممنهج من المؤسسات الرسمية أو الحكومة، مما يضيف طبقات أخرى من انعدام المساواة التي يعاني منها هؤلاء. لذلك فإنّ غير اللبنانيين بشكل عام، وتحديدًا العاملات والعمال المهاجرين الذين يعملون في وظائف ذات دخل متدنٍ، متضررون، ويشمل ذلك، على سبيل المثال، العاملين في القطاع العقاري الذي تضرر بشكل كبير خلال الجائحة في سياق الأزمة الثلاثية.

سبق أن كشفت أحدث خطط الميزانية والإصلاحات الحكومية بأن القطاع العام مهدد بالانحسار.

فيما يخص النساء، فنحن نشهد أعباءً زائدة ترتبط بالرعاية، وليس على صعيد الأعمال المنزلية غير المدفوعة فقط، بل أيضًا التدريس المنزلي القائم بشكل كبير على تقسيمات جندرية للعمل. كذلك كشفت قوى الأمن الداخلي عن زيادة في العنف القائم على الجندر، والأرقام المنشورة لا تعكس خطورة الوضع لأن الكثير من النساء لا يبلغن عن الاعتداءات. تمثل النساء ٢٩ بالمئة من القوة العاملة، ومن المرجح أن تتغير هذه النسبة في المستقبل بفعل البطالة المتزايدة بسبب الإغلاق العام والأزمة الاقتصادية. إذا اعتبرنا التاريخ مقياسًا للتوقعات، فهو يخبرنا أن الرجال في أوقات الأزمات يعطون الأولوية في التوظيف. إضافة لذلك، وعلى الرغم من حسن تمثيل النساء في السياحة والبنوك، فهذان القطاعان قد تضررا بشكل كبير خلال الجائحة (السياحة) والأزمة الاقتصادية (البنوك). كما يرجح أيضًا عدم نجاة القطاع العام من الأضرار. إن التقشف الذي نتوجه نحوه في سياق القروض الجديدة سيزيد من حدة الأزمة وسيضر بالنساء في هذا القطاع. سبق أن كشفت أحدث خطط الميزانية والإصلاحات الحكومية بأن القطاع العام مهدد بالانحسار. وقد كان هذا القطاع دائما الخط الوظيفي المستحب للكثير من النساء، بسبب ساعات العمل وسبل الحماية التي تتوفر للموظفين في القطاع العام، والتي تتضمن الأمن الوظيفي، وإجازات الأمومة، والتقاعد، والضمان الاجتماعي، الخ. لذلك، وفي حال تطبيق خطط التقشف، ستكون النساء الأكثر تضررًا، وربما نرى انخفاضًا في مشاركتهن في القوى العاملة، إلا أن هذا لا يزال ضمن التكهنات.

تدعو أوكسفام إلى "عقد من الأمل بدل التقشف في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا". إذا علمنا أن الآليات التي شرحتها سابقًا شديدة التغلغل في الأنظمة السياسية الحاكمة في المنطقة، ما هي برأيك بعض الإجراءات الاقتصادية والتحولات السياسية التي على الحكومات في المنطقة ولبنان تحديدًا أن تمنحها الأولوية؟

لعب التقشف دورًا في المنطقة. تقوم الحكومات والمؤسسات مثل صندوق النقد الدولي باستغلال انهيار الإيرادات العامة أو المشاكل الهيكلية المتفشية لتبرير التقشف، بغية الوصول فرضًا إلى مستويات دين "مستدامة" في الجنوب العالمي، ومن ضمنه منطقتنا. يجب زيادة الإيرادات، أولًا كي يصبح الدين مستدامًا وقابلًا للتسديد، وتالياً كي يصبح الاقتصاد أكبر من الدين المتجمع. بمفردات أخرى، فإن التقشف يمثل بشكل أساسي مجموعة سياسات مبنية على الحد من مصروفات الحكومة وزيادة الإيرادات العامة حتى يتم السداد للدائنين. تتعلق إحدى هذه السياسات بنظام الضرائب. يجب النظر إلى الضرائب لأنها ترسم أحسن صورة عن الاقتصاد السياسي لأي دولة وتسمح لنا بأن نرى بوضوح ديناميكيات القوة الكامنة: من الخاسر؟ من الرابح؟ ومن المسيطر؟ الحكومة المركزية هي التي تقرّ الضرائب، ولهذا يتم إقرارها في إطار الاقتصاد السياسي. القرار لا يعود للسوق فحسب. يتم اتخاذ قرارات الدين والضرائب بشكل مركزي عن طريق الأحزاب السياسية ومن خلال علاقات القوة، وهنا صُلب المسألة في المنطقة – الضرائب هي من تهندس الاقتصادات. تعطي الحكومات من خلال فرض الضرائب إشارات حول القطاعات غير المرغوبة، والقطاعات التي يجب أن تساهم في نمو الاقتصاد، وحول كيفية حصول إعادة التوزيع، خاصة من خلال الإنفاق الاجتماعي لتمويل الخدمات الأساسية. كان بإمكان حكومات المنطقة، وردًا على التقشف، أن تفرض ضرائب على الثروات وتطبق ضرائب تصاعدية على الشركات كمصدر بديل للإيرادات. لكن بسبب الاقتصاد السياسي الراهن وديناميكيات القوة المرتبطة به، فشلت الحكومات في دعم إصلاحات ضريبية تصاعدية، وركزت عوضًا عن ذلك على زيادة الضرائب غير المباشرة مثل ضريبة القيمة المضافة، وخفضت الإنفاقات العامة على القطاعات الرئيسية، مثل التعليم والصحة، وخفضت الدعم.

هناك عدد لا يستقل به من فاحشي الثراء في لبنان، لكنّ الحكومة تحاول دائما البحث في الأماكن الغير صحيحة.

ثانيًا، كان على الحكومات توفير الحماية الاجتماعية الشاملة. عوضًا عن ذلك، وعبر برامج القروض التابعة لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، أصبحت الحكومات تتحرك نحو شبكات الحماية الاجتماعية المستهدفة، والتي تقسم الناس إلى فئتين: الفقراء وغير الفقراء. ينادي الافتراض بأن الفقراء "يستحقون" الخدمات الاجتماعية وغير الفقراء قادرون على الدفع مقابل ما يحتاجونه، وكأنما لا وجود لحل وسط. إلا أن المسألة ليست طبقية، إذ أن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لا يضعان اعتبارًا للتحليل الطبقي ولا يريان العالم مكونًا من البرجوازيين والعمّال. لكن في الحقيقية، هنالك أثرياء وغير أثرياء، لا فقراء وغير فقراء، كما أن الجائحة قد أظهرت وبشكل جلي أهمية وجود الحماية الاجتماعية الشاملة. في لبنان، حيث يوجد نظام رعاية صحية ثنائي، خاص وعام، سيكون هنالك فرق في الجودة على الدوام. لكن عندما تكون الرعاية الصحية عامة أو مؤممة، تزول هذه الفروق. المسألة إذن مسألة جودة ومساواة.

ثالثًا، من المهم التطرق للدين لأن أضراره يمكن أن تكون وخيمة. لا ينطبق هذا على لبنان فحسب بل على كل مكان آخر في المنطقة. يدفع الانهيار في الإيرادات العامة بسبب الإغلاقات والسياسات التي تم اتباعها خلال الجائحة إلى أزمة دين. على الحكومات ألا تحقق الإيرادات من الناس، حتى وإن كانت من الأثرياء فقط، كي تدفع الدين، وهو ما حصل في لبنان. نحن بحاجة للمال الذي جمع لخدمات البنية التحتية والخدمات الاجتماعية. إن الدين في حد ذاته ليس المشكلة لأن الحكومات هي الأدوات الوحيدة في الاقتصاد القادرة على إنفاق أكثر مما تملك كي تعزز الاقتصاد. إلا أننا الآن في وضع يتم فيه تسديد وإعادة تسديد الدين من خلال إجراءات التقشف وبأموال الناس. هذا انتكاس. يجب القيام بتحرك منسق فيما يتعلق بالدين كي نتمكن من الإفلات من كمين التقشف الذي وقعنا فيه.

رابعًا، يجب النظر إلى مسألة حقوق العمل، والحرية النقابية، وحق التنظيم. نعلم مسبقًا بضرورة الإصلاحات الصحية والضريبية، ولكن كيف سيتم تطبيقها إذا لم يكن بإمكاننا أن نبدل ديناميكيات القوة من خلال التنظيم والعمل الجماعي؟

إذا ما غضينا الطرف عن الانهيار الاقتصادي الذي كان يجري إدارته وهندسته لوقت طويل كما شرحت سابقاً، كيف كان يمكن للحكومة أن تستجيب للأزمة الصحية بطريقة فعالة وعادلة في ظلّ تفشي الوباء، وانفجار مرفأ بيروت، الذي يمثل نتيجة عنيفة للإهمال ألقت بحملها الثقيل على مجتمع المهاجرين والمهاجرات وأبناء وبنات الطبقة العاملة الذين يعيشون في المناطق المحاذية للمرفأ؟

الطريقة التي تلجأ إليها حكومات المنطقة عند الاستجابة للأزمات هي انتهاج سياسات التقشف، فعلى سبيل المثال تُموّل التحويلات النقدية للفقراء في الأردن من صندوق الأمومة التابع للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بينما لا يقترب أحد من أموال الأغنياء. أما في لبنان فتكاد استجابة الحكومة لتفشي الوباء ولانفجار بيروت تكون معدومة. الوضع معقّد فهناك أيضاً انهيار الاقتصاد الذي يحصل في الوقت عينه. على الرغم من ذلك كان باستطاعة الحكومة أن تفعل أكثر مما فعلت. أظهر تقرير لأوكسفام أنّه على فرض أنّ الحكومة وضعت ضريبة مقدارها ٥ في المئة على صافي الثروة لمن يبلغ مقدار ثروتهم ٥ ملايين دولار على الأقلّ، لكان باستطاعتها من خلال هذه الضريبة تقديم ٣٠٠ دولار شهريا لمليون عائلة على مدّة سنة كاملة أو تقديم ١٠٠٠ دولار شهريا للـ٣٠٠ ألف عائلة التي تضررت بانفجار المرفأ لمدة سنة أيضاً. هناك عدد لا يستقل به من فاحشي الثراء في لبنان، أي أنّ هناك إمكانية للحصول على أموال، لكنّ الحكومة تحاول دائما البحث في الأماكن غير الصحيحة. هنالك بالطبع تفاصيل تقنية يجب مراعاتها عند تطبيق ضريبة على صافي الثروة لكن المشكلة ليست تقنية أبداً بل سياسية. هناك سؤالان أساسيان: من أين نحصل على الأموال؟ من يجب أن يدفع؟

كل ما قام به البنك المركزي يصب في اتجاه واحد: شراء الوقت إلى حين الوصول إلى تسوية ما.

لو أنّ سياسات البنك المركزي توجّهت نحو خدمة أهداف تنموية، من قبيل دعم العائلات أو الاستجابة الطارئة للأزمة، لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه. كان بإمكان الحكومة، من خلال اتباع ديناميكيات مختلفة في البنك المركزي، تقديم دعم إغاثي مؤقت للعائلات أو تأمين تعويضات مادية مؤقتة للمتأثرين والمتأثرات. لكنّ كل ما قام به البنك المركزي يصب في اتجاه واحد: شراء الوقت إلى حين الوصول إلى تسوية ما. ويساهم البنك الدولي أيضاً في زيادة ديون لبنان، فبدل الحصول على منحة أو إيجاد صيغة ما للحصول على الأموال تذهب الحكومة إلى أخذ قرض جديد من البنك الدولي بغية إنشاء برنامج دعم موجّه تستفيد منه العائلات المتأثرة بالأوضاع وتفشي الوباء. لقد تزايدت المشاكل وتشابكت على مدار السنوات وجاء الوباء الآن ليوجه الضربة القاضية. تنهار الدولة ماليا ويتوجب عليها في الوقت عينه قضاء حاجات الناس والاستجابة لتفشي الوباء. ليس الموضوع هنا "لو كان كذا لكان كذا". المشكلة الأساسية هي الوقت الضائع والسياسات المنتهجة، السياسات النقدية التي بنيت على مدار السنوات ليستفيد منها الأثرياء والمنتمون للنخبة على حساب الآخرين جميعا. استجابة الحكومة اللبنانية للوباء، على فظاعتها، ليست خارجة عن المألوف بل هي متناغمة مع نمط يتكرر أمامنا منذ سنوات.

لماذا لم يستطع لبنان تقديم خطة متكاملة لتحقيق الضمان الإجتماعي والحماية المجتمعية؟ وما تبعات ذلك؟

علينا في البداية التمعن في الكيفية التي كانت تتشكل فيها مثل هذه البرامج وطبيعة المستفيدين منها. في العادة تكون أنظمة الحماية المجتمعية الأكثر شمولاً تابعة للقطاع العام، ويستفيد من أنظمة الضمان الاجتماعي العاملون بطريقة رسمية، والكثير من هؤلاء (أو معظمهم) رجال. وهناك أيضا البرامج الموجهة التي تطلقها وزارة الشؤون الاجتماعية، والبرامج التي تطلق للاستجابة لعارض ما مثل تلك التي تطلقها وزارة الصحة، وأخيرا هناك الحماية التي تقدمها مؤسسات غير حكومية أو مؤسسات طائفية. تعكس الحماية المجتمعية بشكل أو بآخر الاقتصاد السياسي للبلد حيث أنّ عوامل عديدة حالت دون تحقيق حماية مجتمعية شاملة لعقود من الزمن.

عندما يرزح الناس تحت أنظمة حماية متباينة تتشكل بينهم أساليب تضمان متباينة وأشكال متباينة للتعامل مع الوضع، بينما ينكسر التضامن بين المجموعات المختلفة والعمال المختلفين.

أقول بداية إنّ هيكليات الاقتصاد وسوق العمل تتغير دائما منذ السبعينيات، وأنا أعود للسبعينيات هنا لأن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تأسس في ذلك العقد. بقي قانون العمل على حاله على الرغم من تغير سوق العمل بشكل مستمرّ، ولم يكن القانون يأخذ بعين الاعتبار وجهات نظر الاتحادات كما لم يكن يستجيب للحاجة إلى مواءمة ديناميكيات الضمان الاجتماعي مع سوق العمل المتغير. لقد انتقلنا من نموذج العمل الرسمي القائم على رجال معيلين أو أصحاب دخل إلى تفشي العمل غير الرسمي وانضمام العمال والعاملات المهاجرين المتغيرين والذين لا يغطيهم الضمان. العامل الآخر هو إعادة توزيع الثروة عن طريق الطوائف بدل فعل ذلك من قبل الدولة أو عن طريق الضرائب. هناك فاعلون غير تابعين للدولة يشاركون من خلال هذه البرامج مع وزارة الشؤون الاجتماعية لتقديم الإغاثة أو الخدمات لناخبيهم. الحكومة لا تقدم الإغاثة بشكل مباشر بل يتم التقديم عن طريق هذه البرامج بالتشارك مع وزارة الشؤون الاجتماعية من خلال الشبكات الزبائنية. هناك أيضا عامل الهيكلية، حيث يقع موظفو الدولة على قمة الهرم، يليهم العاملون والعاملات بشكل رسمي في القطاعين الخاص والعام، يليهم اللبنانيون اللذين لا يتنمون لأي من هذه التصنيفات لكن يستفيدون من برامج وزارة الصحة، يليهم اللبنانيون اللذين يستفيدون من البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقراً التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية، يليهم من هم أشدّ فقرا والذين يعتمدون على الأنظمة الزبائنية والطائفية، أخيرا يأتي العمال والعاملات المهاجرون والمهاجرات واللاجؤون واللاجئات اللذين لا يحصلون على شئ وبعتمدون بالتالي على المؤسسات الدولية. يؤدي كلّ هذا إلى ضرب التضامن بين الناس، وقد رأينا ذلك في تحركات العمال من قبيل تلك التي شهدناها قبل بضع سنوات. عندما يرزح الناس تحت أنظمة حماية متباينة تتشكل بينهم تلقائيا أساليب تضمان متباينة وأشكال متباينة للتعامل مع الوضع، بينما ينكسر التضامن بين المجموعات المختلفة والعمال المختلفين. فعلى سبيل المثال استثنت تحركات العاملين في القطاع العام العمال غير الرسميين والمياومين إن لم نقل إنها قوضت نضالهم. يمكن للمرء القول إنّ هذا أحد الأهداف الأساسية لهذا النوع من أنظمة الحماية.

الشكل ٢. نسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر*

المصدر: كريم مرهج، مصدر عام. بيانات مجمّعة من بعثة إرفَد (١٩٦٢)، مشار إليها في كسبار (٢٠٠٢)؛ أنطوان حدّاد/لجنة الأمم المتحدة الإقتصادية والإجتماعية (١٩٩٦)، مشار إليها في باومَن (٢٠١٦)؛ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (٢٠٠٨)؛ البنك الدولي (٢٠١٦)؛ لجنة الأمم المتحدة الإقتصادية والإجتماعية (٢٠٢٠).

*تجدر الإشارة إلى أن المنهجيات المُستخدمة في هذه الدراسات تختلف عن بعضها البعض، و في بعض الدراسات غير واضح إذا كانت الأسر غير اللبنانية مشمولة.

كيف علينا أن نغير أنظمة الضمان الاجتماعي والحماية الاجتماعية كي تستفيد منهما شريحة أكبر من الناس؟

علينا برأيي أن نعيد النظر في النظام ككل وأن نمضي صوب الحماية الاجتماعية الشاملة التي تستوعب بطبيعتها برامج مختلفة. تقترح منظمة العمل الدولي، على سبيل المثال، أرضيات حماية اجتماعية، أي حدًا أدنى من الأساسيات للجميع تتزايد مع تزايد الإمكانية والقدرة. من المهم أيضًا التوقف عن ربط الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي بالعمل الرسمي المأجور، أو على الأقل عدم ربطهما بشكل حصري به. لا يجب أن ترتهن الحماية الاجتماعية بالحيازة على عمل مأجور في شركة رسمية أو وظيفة. سيسمح عدم الربط هذا للناس بالعيش بكرامة، حتى وإن كانوا لا يعملون بشكل رسمي، وحتى عندما يصبحون بلا عمل، وحتى عندما يسوء حال الاقتصاد. كما أعتقد أنه من المهم للغاية على الحركات الاجتماعية والاتحادات العمالية أن يكون لديها رؤية لحماية اجتماعية شاملة.

لا يجب أن ترتهن الحماية الاجتماعية بالحيازة على عمل رسمي. سيسمح عدم الربط هذا للناس بالعيش بكرامة، حتى وإن كانوا لا يعملون، وحتى عندما يصبحون بلا عمل، وحتى عندما يسوء حال الاقتصاد. الحركات الاجتماعية والاتحادات العمالية يجب أن يكون لديها رؤية لحماية اجتماعية شاملة.

تحصر الاتحادات العمالية نشاطها في الدفاع عن أنظمة الحماية الاجتماعية، والتي يجب بالطبع أن تكون مصانة، لكن هذا الدفاع يأتي على حساب محاولة الوصول إلى أنظمة تفيد الجميع وتخلق تضامنًا بين الناس عوضًا عن المنافسة. هذا المنظور في غاية الأهمية للاتحادات، والعمال، والحركات الاجتماعية. عندما يعتاد الناس على الاستفادة من نظام ما لفترة طويلة، فإن ردة الفعل الدائمة هي الدفاع عنه، دون التفكير حقًا بكيفية تجاوز هذه الأنظمة بهدف الوصول إلى نظام يفيد الجميع. لا يوجد علاج سحري لهذا الأمر. في حال فكرنا بأنظمة حماية اجتماعية شاملة تنسج التضامن بين الناس وتقوم على رؤية اجتماعية اقتصادية مبنية على توزيع الثروات، فنحن نخطو في الاتجاه الصحيح. ولكن إذا اقتصر تفكيرنا بترقيع المشاكل، وبأن تكون فرصة الحصول على الدعم متاحة للأشخاص الأشد فقرًا فحسب، فإن هذا سينتهي بنا إلى مجتمع لا يعتبر الحماية الاجتماعية حقًا وإنما عملًا خيريًا يُقدَّم للبعض، أو امتيازًا يحصل عليه البعض الآخر، وهذا واقع لا نريده.

مع نفاد احتياطيات لبنان وتخطيط النواب لرفع الدعم بشكل جزئي عن الأساسيات، مثل الدواء، والبنزين، والطعام، اقترحت حكومة تصريف الأعمال برنامج دعم نقدي للعائلات ذات الدخل المتوسط والمحدود يتم تسديده عبر قروض البنك الدولي – وهو برنامج استهداف آخر. هل تُعتبر سياسة كهذه صالحة على المدى القصير أو الطويل؟

الدعم النقدي حل ظرفيّ. ولأن برنامج الدعم النقدي يستند على قروض، فهو غير مستدام. الدعم النقدي جيد في حال تم تطبيقه على نطاق واسع، وإلا فهو ليس سوى ترقيع. ماذا سيحصل في غضون سنة أو سنتين؟ هذا ما أراه في لبنان منذ مدة: لدينا هذا النوع من البرامج الظرفية، دون أي هيكل شامل يربطها ببعض. لو نظرنا إليها من زاوية أوسع، نرى أنها ليست سوى مسكنات موضعية، وسنصل بهذا إلى طريق مسدود وموقف يجبرنا على أن نسأل أنفسنا: "ما العمل الآن؟ هل نأخذ قرضًا آخر؟" إضافة لذلك، يستحسن دائمًا ألا تكون هذه الحوالات النقدية مشروطة بتوجهات محددة، كما هو الحال في العادة هنا. لا أعتقد بأنها مشروطة هذه المرة، ولكن في العديد من البرامج التي سبق تطبيقها، فإن الحوالات النقدية مشروطة بذهاب الأطفال إلى المدرسة. فرض الشروط يحرم الناس من إرادتهم، وهي مبنية على فرضية تقول إن الناس ليست لديهم القدرة على اتخاذ القرار الذي يصب في مصلحتهم. والشروط عندما تفرض، فهي تستهدف عادة النساء، لأنهن يحرصن عادة على ذهاب الأطفال إلى المدرسة. على برامج الدعم النقدي أن تكون جزءًا من نظام حماية اجتماعي، وإذا أردنا أن نمولها بشكل مستدام، فنحن بحاجة لنظام ضريبي عادل، لأننا بحاجة لتوفير المال من مصدر ما، ولا يمكننا الاستمرار في طلب القروض من البنك الدولي. عندما يصبح لدينا هذا النوع من النظام الضريبي – أي نظام ضريبي تصاعدي ومبني على إعادة توزيع الثروات – يمكننا عندها أن نطبق الدعم النقدي الذي يمثل جزءًا من نظام الحماية الاجتماعية الشامل الذي يضم مزايا أخرى، مثل إعانات البطالة، والمعاش التقاعدي للمسنين، ومزايا للأطفال والعائلة، والحماية الصحية، وغيرها.